小説を書いて約20年になります。いくつか大賞も取りましたが、落とされるのがほとんどであり、しかし、また書き始めています。芥川賞を取っても、よほど有名タレントでない限り、それで生活できないのがこの世界。けれど、自分にとっての文学は、社会的地位や仕事もすべてを失うことになっても、どうしても別れられない唯一の女であり、けれど小説の世界が転じて旅行ライターや写真を撮るようにもなり、東京ディズニーランドでカメラマンをすることにもなり、それは仏教のように時の流れとともに形や姿を変えながら不思議な生命力となって自分の中に流れています。デビュー当時の中島みゆきが、自分の生存をかけて歌を空に投げ上げたように、私も空高く投げ上げてみようと思い、こちらで書かせていていただくことになりました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

⇒プロフィールの詳細はこちら

奈良・大阪で『鬼滅の刃』聖地巡礼の旅へ

非日常体験!「岩石」「神社」「汽車(SL)」「遊廓」めぐり

写真:沢木直太郎

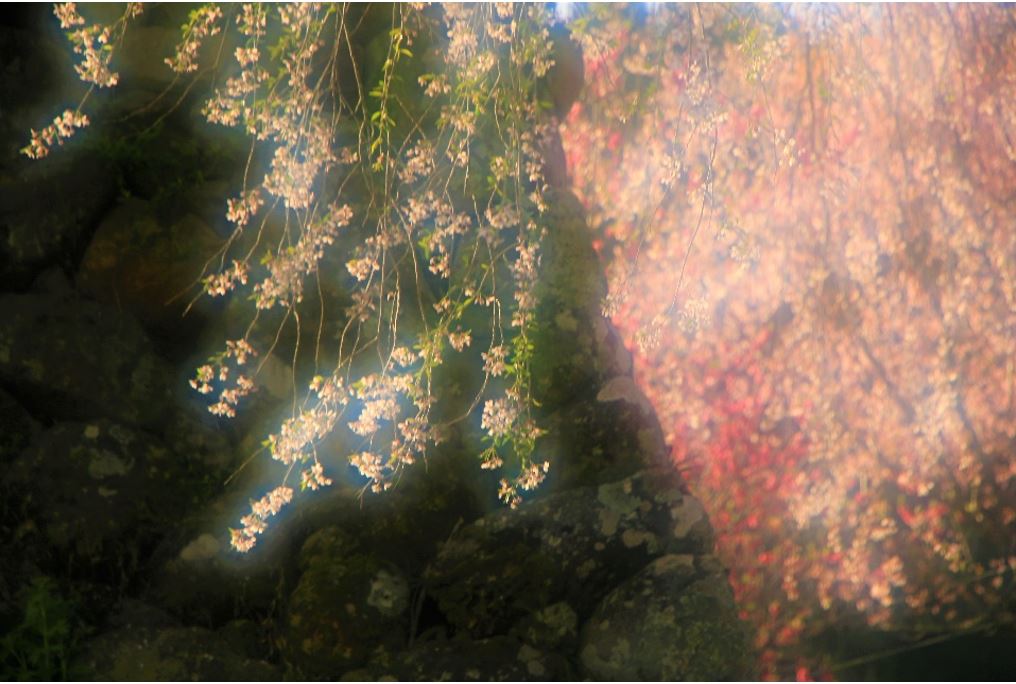

週刊少年ジャンプの漫画『鬼滅の刃』(著・吾峠呼世晴)。映画化された人気アニメの聖地巡礼が話題になっています。奈良県には『鬼滅の刃』の聖地ともいえるスポットがたくさん。漫画の世界観が感じられる、非日常の空間へと旅しましょう。

奈良県で聖地巡礼スポットのおすすめは、「一刀石(岩)」「葛木坐火雷神社(笛吹神社)」「五條市の汽車(SL)」「大和郡山市の遊廓(大正時代の遊廓建築)」。

さらには、国の登録有形文化財に登録された大阪の「大正遊廓建築(飛田新地の鯛よし百番)」もご案内します。

『鬼滅の刃』の岩!「柳生一刀石」で映画の名シーンを再現

柳生一刀石

写真:沢木直太郎

日本全国のコスプレイヤーからも注目されている、『鬼滅の刃』の聖地が、奈良県の岩「一刀石(奈良市柳生町)」。

柳生町で人気の写真スポット

写真:沢木直太郎

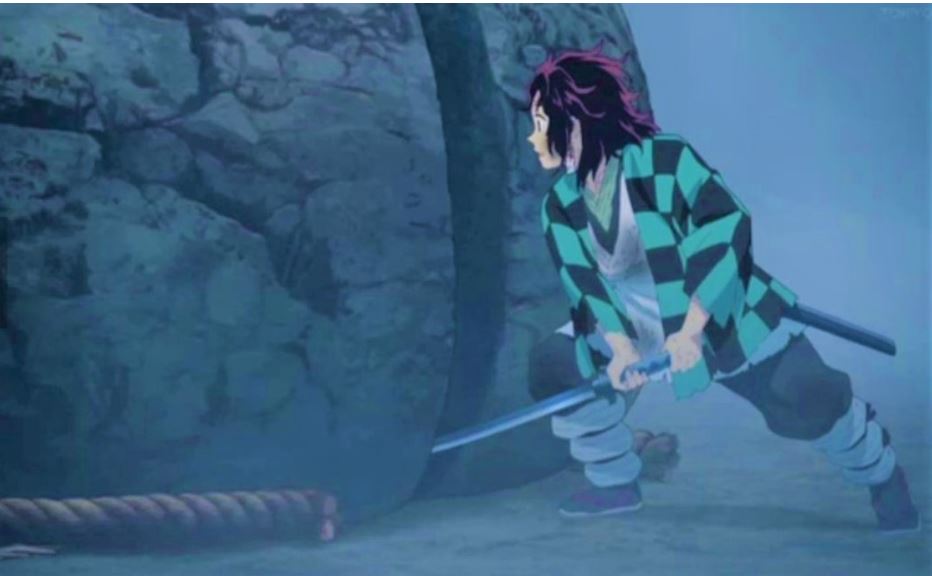

引用:https://kimetsu.com/anime/

巨大な岩を刀でまっぷたつに切ったような「一刀石(柳生一刀石)」。主人公の竈門炭治郎(かまどたんじろう)が「鬼殺(きさつ)隊」の入隊をめざす修行中の名シーンが写真撮影できると、ファンの間で話題に。SNSなどで拡散され、柳生町(やぎゅうちょう)で人気の写真スポットになっています。

パワースポットの天乃石立神社

写真:沢木直太郎

奈良県の柳生は、江戸時代に将軍指南役として、天下に権勢を振るった柳生藩一万石の地。柳生新陰流の開祖、「石舟斎(せきしゅうさい)」こと、「柳生宗厳(やぎゅうむねよし)」の聖地。NHKの大河ドラマにもなった「柳生宗矩(やぎゅうむねのり)」。隻眼の剣豪「三厳(十兵衛)」など、“剣聖の里”で知られています。

一刀石があるのは、写真の「天乃石立神社(あまのいわたてじんじゃ)」。本殿はなく、岩がご神体という、神秘的なパワースポットです。

柳生一刀石の伝説

写真:沢木直太郎

この「一刀石」は、柳生新陰流(やぎゅうしんかげりゅう)が生まれたきっかけとなった岩。石舟斎が天狗を相手に3年間も剣術を修行し、一刀のもとに天狗を切り捨てたところ、天狗の姿はなく、まっぷたつに割れた岩が残っただけ。これこそが、「一刀石」。

石舟斎は、この修行で無刀の極意を極め、柳生新陰流が誕生します。

柳生観光駐車場を利用しよう

写真:沢木直太郎

「一刀石」の前には、おもちゃの刀が置かれているので、自由に使って写真撮影を楽しむことができます。コスプレ撮影は柳生観光協会が新たな芸術文化として推進しているので、事前にご相談されると良いでしょう。

「一刀石」までは車で行くことができないので、手前にある「柳生観光駐車場」を利用しましょう。

| 名称 | 柳生一刀石(天乃石立神社) |

| 住所 | 奈良県奈良市柳生町 |

| 参拝時間 | 24時間 |

| 参拝料金 | 無料 |

| 電話番号 | 0742-94-0002(柳生観光協会) |

| アクセス | 柳生観光駐車場から徒歩約15分 |

| 駐車場 | 柳生観光駐車場(普通自動車は1日1回600円) |

奈良県「葛木坐火雷神社(笛吹神社)」で絵馬のキャラ描き奉納

葛木坐火雷神社(笛吹神社)とは?

写真:沢木直太郎

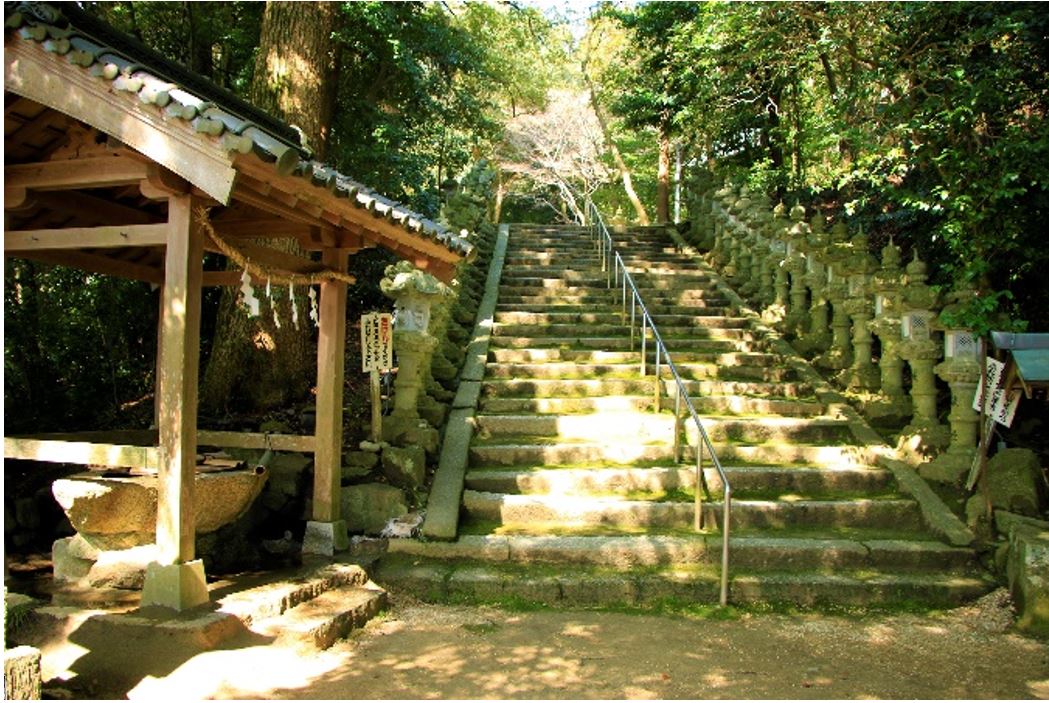

奈良県葛城市の「葛木坐火雷神社(笛吹神社)」(かつらきにいますほのいかづちじんじゃ・ふえふきじんじゃ)も、『鬼滅の刃』のファンの聖地巡礼スポット。

「火雷神」と同じ文字

写真:沢木直太郎

注目すべきは、神社の名前。主人公と同期の少年隊士、我妻善逸(あがつまぜんいつ)が編み出した鬼退治の大技「火雷神」と、同じ文字が社号標の石碑に刻まれています。こちらもアニメファンの撮影スポット。コスプレイヤーが訪れ、写真撮影をしている姿が見られます。

コスプレ撮影は事前連絡を

写真:沢木直太郎

宮司さまは優しい方で、神社内でのコスプレ撮影には寛大。しかし、こちらも事前に神社にご連絡されるのがマナー。神社は写真撮影の場所ではなく、日本の神さまをおまつりする祈りの神域です。

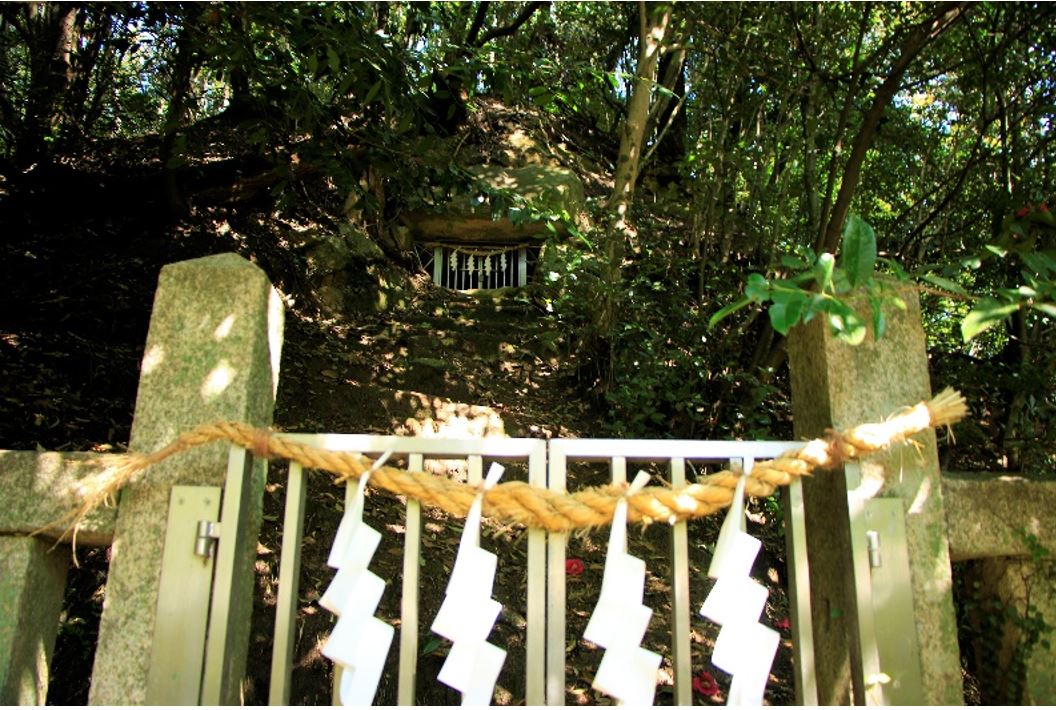

火雷大神と天香山命

写真:沢木直太郎

写真は本堂(拝殿)。葛木坐火雷神社の主祭神は「火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)」と、「天香山命(あめのかぐやまのみこと)」の二柱。

神代の時代に、天香山命の子孫、笛吹連(ふえふきのむらじ)という一族が代々この地に住み、祖先神に奉仕していたため、地元では「笛吹神社」の名前で親しまれています。

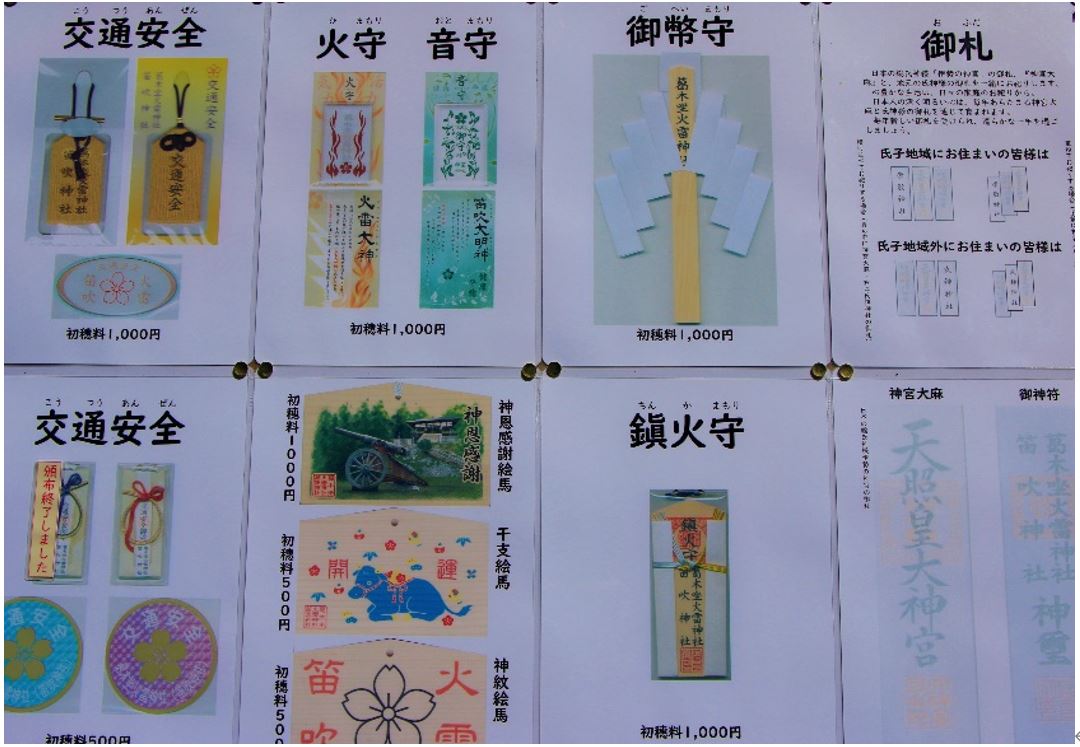

「火守」と「音守」のお守り

写真:沢木直太郎

火雷大神は、火の神さま。天香山命は、音楽にゆかりがある神さま。それぞれ、ご利益がいただける、「火守」と「音守」のお守りがあります。

「炎柱」と「音柱」

写真:沢木直太郎

「火守」については、“炎の呼吸”を使う煉獄杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)の称号「炎柱」と似ています。

「音守」についても、“音の呼吸”を使う二刀流の剣士、宇髄天元(うずいてんげん)の称号「音柱」と類似。どちらも、鬼殺隊の最高位の剣士。イケメンのキャラとしても人気があります。

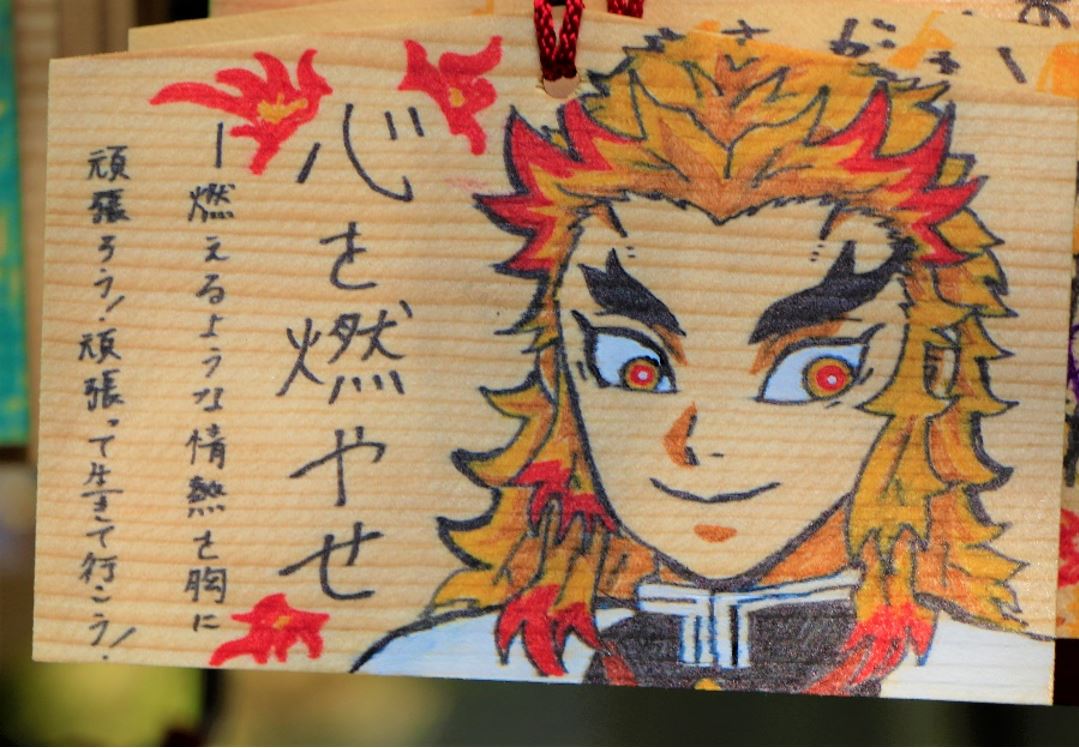

絵馬のキャラ描き奉納

写真:沢木直太郎

「葛木坐火雷神社」で体験したいのが、絵馬のキャラ描き奉納。アニメ好きの子供らが絵馬にイラストを描き、願いごとを書いて奉納しています。

子供らのそれぞれの願い

写真:沢木直太郎

拝殿前の「絵馬掛け所」には、参拝者が描いた絵馬がたくさん奉納。人さまがお書きになられた絵馬をのぞくのはあまりいいことではありません。しかし、子供らがそれぞれの願いを素直に綴った言葉に、「がんばろう」という気持ちが沸き起こってきます。

生きるエネルギーのパワースポット

写真:沢木直太郎

写真:沢木直太郎

火の神さまは、気力や活力、生きるエネルギーの根源。コロナなどで苦しいなか、遊び心を持ちながら、知恵と勇気で現状を切り開き、前へ前へと進みたい。奉納された絵馬を見つめ、葛木坐火雷神社を参拝すると、そんなパワーをもらえます。

| 名称 | 葛木坐火雷神社(笛吹神社) |

| 住所 | 奈良県葛城市笛吹 |

| 参拝時間 | 8:30~16:30 |

| 参拝料金 | 無料 |

| 電話番号 | 0745-62-5024 |

| アクセス | 近鉄「忍海駅」から徒歩約40分 |

| 駐車場 | 参拝用の駐車場あり(無料) |

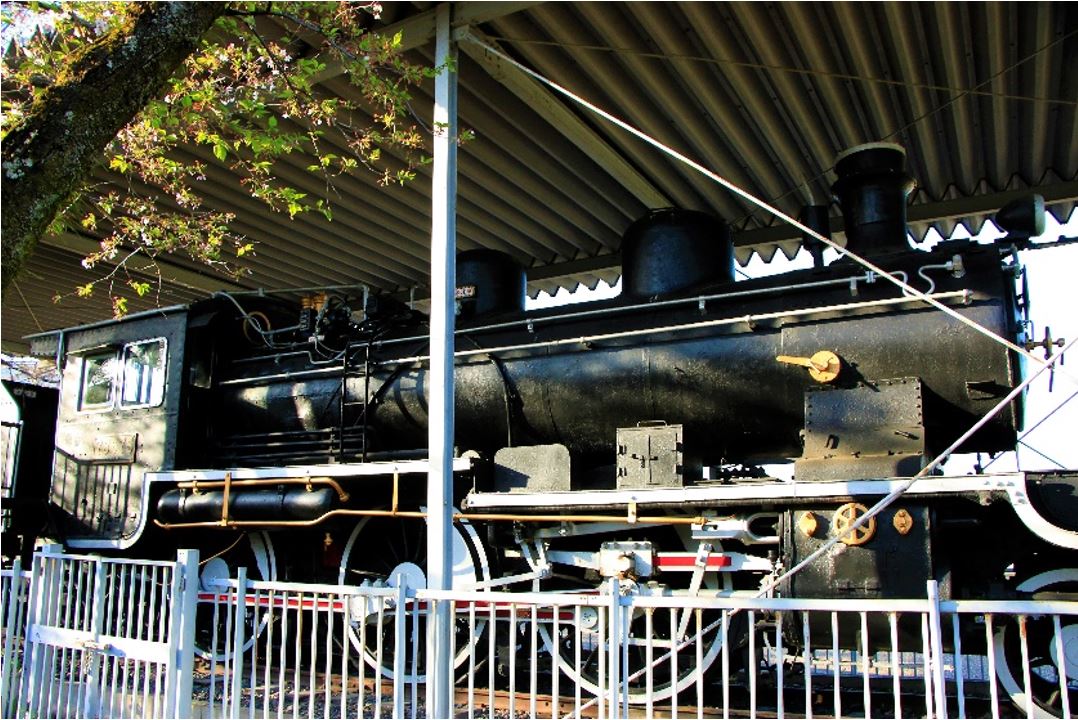

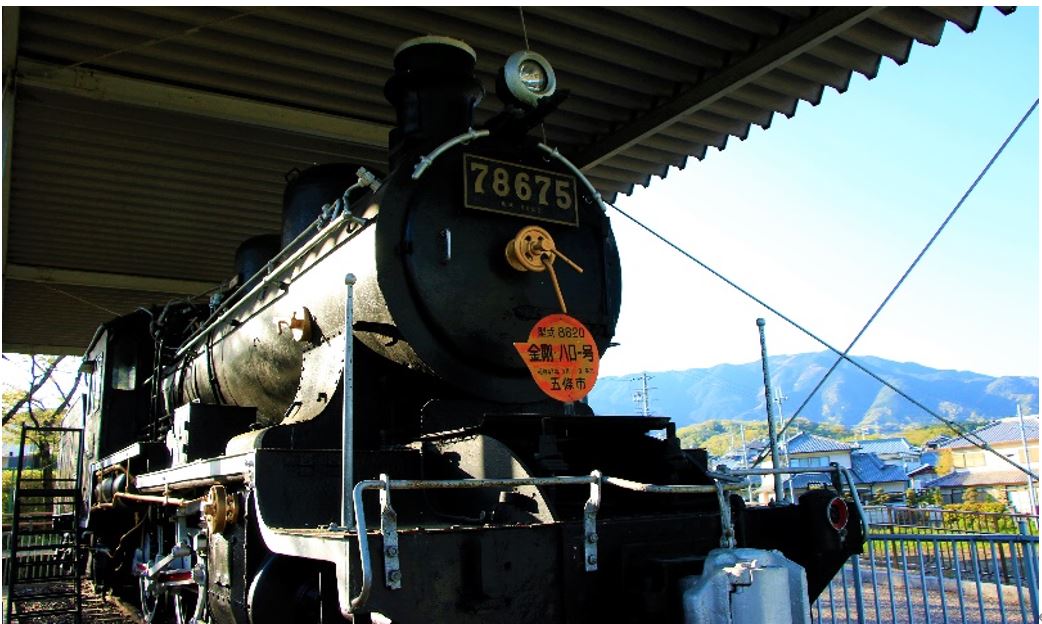

奈良県五條市に「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の汽車(SL)

劇場版『鬼滅の刃』無限列車編のSL

写真:沢木直太郎

引用:https://kimetsu.com/anime/

奈良県五條市の民俗資料館に展示されている汽車(蒸気機関車、SL)が、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」に登場する無限列車と似ていると、これもファンの間で話題。

鉄道省の「8620形」と特徴がほぼ一致

写真:沢木直太郎

映画制作側では、『鬼滅の刃』の無限列車の汽車モデルを公表していません。でも、物語の時代設定と同じ大正時代の製造であること、機関車のデザインや動輪の形などから、大正3年から製造された、鉄道省の「8620形」と特徴がほぼ一致している、というのが定説です。

わが国で初めての国産機関車

写真:沢木直太郎

「8620形蒸気機関車」は、“ハチロク”という愛称で親しまれ、日本で初めて本格的に量産された蒸気機関車。大正時代の標準形として製造されました。五條市の民俗資料館の案内表示では、「8620形は、わが国で初めての国産機関車。大正初期に製作された旅客列車の機関車で、大正14年までに687両に達した」とあります。

大正14年に製造!金剛・ハロー号

写真:沢木直太郎

五條市で保存されている汽車は、「金剛・ハロー号」と名づけられ、1925年(大正14年)に製造。引退まで地球を約64周しました。黒煙をもくもくと噴き上げ、雄大な金剛山麓(写真右側の山)を力強く走り抜けたのでしょう。

郷愁に満ちた汽笛と動輪の音色

写真:沢木直太郎

大正時代を駆け抜けたSL。その雄姿は郷愁に満ちた汽笛と動輪の音色とともに、日本人の心の中に今も息づいています。

ちなみに、無限列車の名前の由来は、機関車番号が「無限」と表記されているため。関西では、京都鉄道博物館にも、JR西日本が所有している8620形の汽車が残っています。

| 名称 | 五條市民俗資料館(史跡公園長屋門) |

| 住所 | 奈良県五條市新町3-3-1 |

| 開館時間 | 10:00~16:00 |

| 休館日 | 月曜日と年末年始(SLは24時間見学可能) |

| 入館料金 | 無料 |

| 電話番号 | 0747-22-0450 |

| アクセス | JR五條駅から徒歩約15分 |

| 駐車場 | 専用駐車場利用あり |

TVアニメの『鬼滅の刃』遊郭編!奈良県大和郡山にも大正遊廓建築が

TVアニメの『鬼滅の刃』遊郭編

写真:沢木直太郎

引用:https://kimetsu.com/anime/yukakuhen/

大ヒットの「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の次作が、「TVアニメの『鬼滅の刃』遊郭編」。かつて江戸にあった吉原遊廓が舞台になっています。

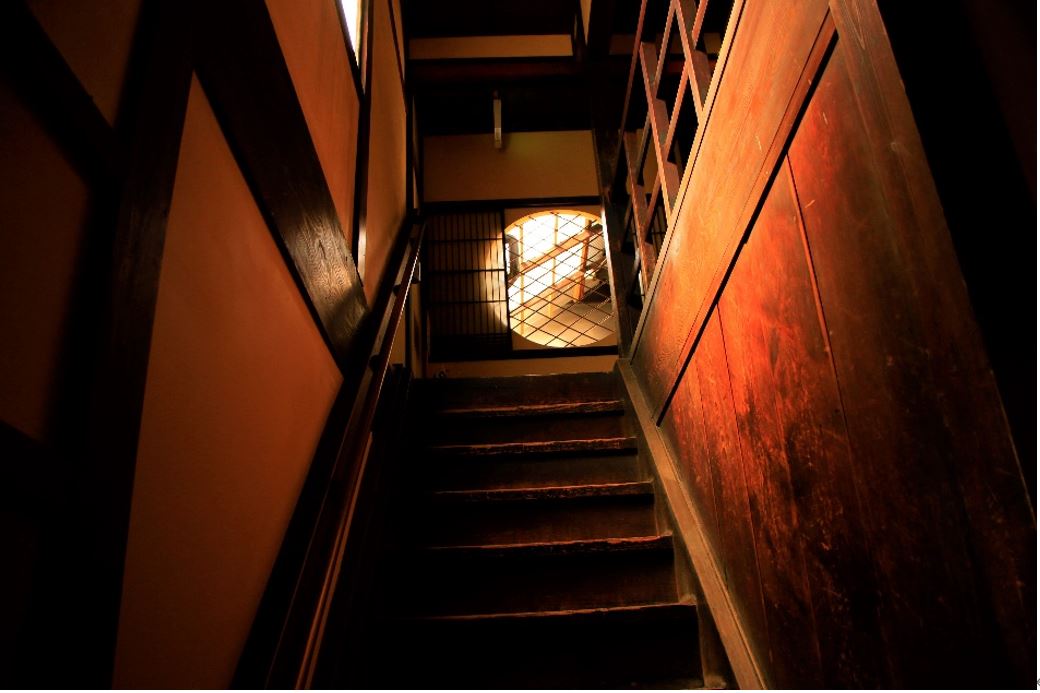

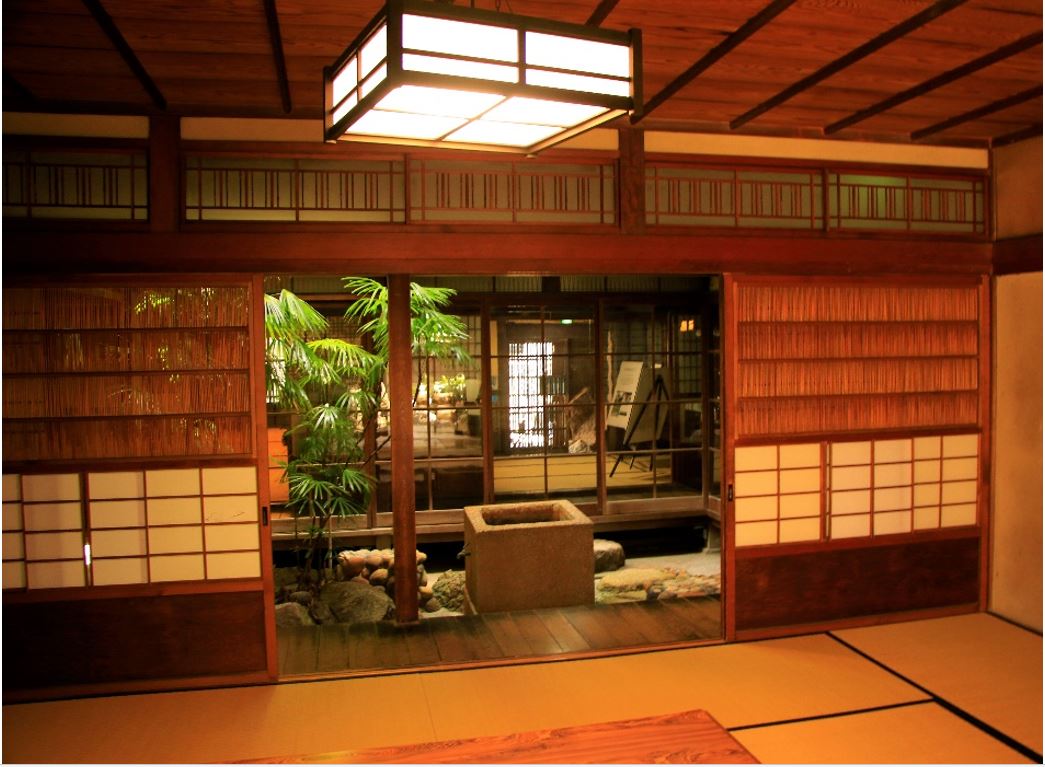

大和郡山市の遊廓建築「町家物語館」

写真:沢木直太郎

次作も、時代設定は大正時代。奈良県では、大和郡山市に大正時代に建てられた遊廓建築群があり、物語の時代背景を知りたい方はぜひ訪れて下さい。遊廓建築は複数あり、このうちの一つについては地元の大和郡山市が、「町家物語館(写真)」として再生。観光客や地元の人々の交流の場所として使われています。

ハート形の猪目(いのめ)窓も

写真:沢木直太郎

こちらは、元遊廓建築の「町家物語館」の内部。1924年(大正13年)に建てられ、当初の姿を今も見ることができます。建物の全面は格子で覆われ、ハート形の猪目(いのめ)窓など、おしゃれなデザインが随所に見られます。

新しいファッション文化の発信地

写真:沢木直太郎

遊廓建築は、女性の人権と尊厳が損なわれた「負の遺産」という見方もありますが、その一方でたとえば吉原遊廓では、新しいファッション文化の発信地という意外な面もありました。江戸時代で流行した、女性の髪形や衣装が、吉原遊廓から始まり、人形浄瑠璃や歌舞伎など、芸能や舞踊にも盛んに取り入れられました。

過去は過去。歴史の一部

写真:沢木直太郎

「町家物語館」についても、地元自治会から「過去は過去。歴史の一部とみてほしい」との声が高まり、取り壊しの話が出たのをきっかけに大和郡山市が買い取り、今ではアート展や演劇、カフェなどに使われています。3月の時期には雛人形が飾られ、あでやかで可愛い雛人形をひと目見ようと、多くの女性観光客でにぎわいます。

コスプレ撮影には注意

写真:沢木直太郎

「町家物語館」でのコスプレ撮影は公式ホームページには禁止と書かれていませんが、公共の場所なので同館に問い合わせすると良いでしょう。

付近には、元遊廓建築が残り、たいへん風情がありますが、これは個人宅で私有地。人の家で勝手にコスプレ撮影するのはNG。ルールやマナーはかならず守りましょう。

| 名称 | 町家物語館 (旧川本家住宅) |

| 住所 | 奈良県大和郡山市洞泉寺町10 |

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館し翌平日が休館)、祝日の翌日・年末年始 |

| 入館料金 | 無料 |

コスプレ&撮影は厳禁!大阪の飛田遊廓、飛田新地の「鯛よし百番」

日本最大級の遊廓建築群!大阪の「飛田遊廓(飛田新地)」

写真:沢木直太郎

日本では、江戸時代よりも前から、1958年(昭和33年)に売春防止法が施行されるまで、江戸だけでなく、大坂、京都、駿府、長崎などで大規模な遊廓がありました。

吉原遊廓があった場所(東京・日本橋人形町、浅草寺裏)には、江戸時代に建てられた遊廓建築の姿はすでになく、全国的に見ても火災や震災、戦災などでほとんど焼失。そうしたなかで、大正時代に築かれた日本最大級の遊廓建築群が見られる、日本で唯一の場所が大阪の「飛田遊廓(飛田新地)」です。

大阪・飛田新地を日本の世界遺産(文化遺産)とすべき

写真:沢木直太郎

飛田遊廓は、大阪市西成区にあった赤線(公娼)で、「飛田新地(とびたしんち)」の通称で知られています。大正時代の遊廓建築群が戦災(B29の大阪大空襲)をくぐりぬけ、現代まで生き残っているのは誠に奇跡であり、個人的には大阪・飛田新地を日本の世界遺産(文化遺産)とすべきだと思います。

遊廓は廃止され、料亭街(飛田料理組合)に

写真:沢木直太郎

売春防止法の施行にともなって、遊廓は廃止され、料亭街(飛田料理組合)となっています。しかし、表向きは料亭になっただけで、内容は今も以前と変わらず、客と中居の“自由恋愛”というスタイルで営業が続けられています。

写真撮影、コスプレ撮影など厳禁!

写真:沢木直太郎

風情が漂う町並みですが、観光地ではないので、冷やかしや遊び半分で訪れる人には、地域がきびいしい目を向けます。一般女性の立ち入りも厳禁。写真撮影することも、コスプレ撮影なんてものはもってのほか。私は飛田地区に住んでいたのでよく知っていますが、独自の文化や風習、価値観があり、逮捕されても文句は言えないと思います。

元遊廓建築の料亭「鯛よし百番」

写真:沢木直太郎

引用:https://kimetsu.com/anime/yukakuhen/

そうしたなかで、写真を撮影することができ、一般の女性も立ち入ることができる唯一のスポットが、飛田新地のはずれにある元遊廓建築の料亭「鯛よし百番」。大正時代に建てられ、築百年を超える遊廓建築は独特の美しさがあり、まるで幽霊が出てきそうな独自の気配が漂っています。軒先にぶら下がる赤ちょうちんも幻想的。

「百番」の屋号は遊廓で最上級

写真:沢木直太郎

「百番」という屋号は遊廓でも最上級の格。日光東照宮の陽明門をイメージした応接間の入口や、安土桃山時代風の豪華絢爛な装飾も見事です。現在は鍋料理や会席料理を中心とする和食料理店(要予約)。この貴重な建物は歴史的な価値が高く、2000年に国の登録有形文化財に登録されました。

| 名称 | 鯛よし百番(飛田新地内) |

| 住所 | 大阪府大阪市西成区山王3-5–25 |

| 電話番号 | 06-6632-0050(料理は要予約、建物内部のみの見学不可) |

| アクセス | Osaka Metro「動物園前駅」から徒歩約10分 |

| 駐車場 | なし |

おわりに 遊廓建築が問いかけるもの

遊女の悲しみ慰める慈母観音

写真:沢木直太郎

大阪・飛田新地「鯛よし百番」の斜め向かいには、「飛田遊廓発祥の地」という史跡があり、いろんな事情があって飛田遊廓で働き、ついには遊廓の外に出ることもなく、無念と苦しみ、悲しみのうちに亡くなった遊女たちを供養する慰霊碑と、遊女の霊を慰める慈母観音があります。飛田新地に来られることがあったら、ぜひとも祈りをささげてください。

飛田新地の“嘆きの壁”

写真:沢木直太郎

飛田遊廓へのメインの入り口、大門(おおもん)跡も残っています。こちらは飛田新地の外からも見ることができます。当時の飛田遊廓は、高い壁がぐるりと取り囲んでいました。これは、飛田遊郭を外の世界から切り離すための壁。遊女が逃げ出さないよう、外の世界から切り離すためで、“嘆きの壁”と呼ばれています。今も一部が残り、遊女たちの悲しみをいつまでも忘れないよう、飛田の地域の人々が大門跡の保存に努めています。

身売りされた女性たち

写真:沢木直太郎

遊廓街に身売りされた女性たち。江戸時代では、5~6歳の幼女のころから遊廓に売られていました。

いくら働いても借金はなくならず、自由になるためには、「身請け」といってお金持ちの客に引き取られること。しかし、もっと自由になれる道がありました。それは「死ぬ」ことでした。

引用:https://kimetsu.com/anime/yukakuhen/

いつか廓の外に出ることを夢見て、親のために働き続け、しかし、今のような避妊具もなく、病気になり、親に看取られることなく、本当の恋も知らず、若くして亡くなった女性も多いです。

飛田新地のパワースポット「松乃木大明神」

写真:沢木直太郎

こちらは、飛田新地からほど近い場所にある神社で、「松乃木大明神(まつのきだいみょうじん)」。敷地には、江戸時代の人形浄瑠璃(文楽)の脚本家、近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)を顕彰した記念碑があります。

死と引きかえに永遠の恋を成就

写真:沢木直太郎

借金の肩代わりとして、身売りに出された女性。遊廓街から一歩も外に出ることができず、死ぬまで働かされ、若くして亡くなった女性が多いです。

地獄のような遊廓の世界で、「嘆きの壁」に囲まれた女性に恋した若者がいました。若者はすべてから自由になるため、夜更け、遊女を連れて逃げます。しかし、二人は、やがて追いつめられます。

もう、逃げれない。当時、遊女を連れて逃げることは重罪でした。この世のどこにも行き場を失くしした二人は、微笑みながら、自分たちの恋を永遠に成就させます。それは、死への旅立ちでした。今から300年以上も前のことです。

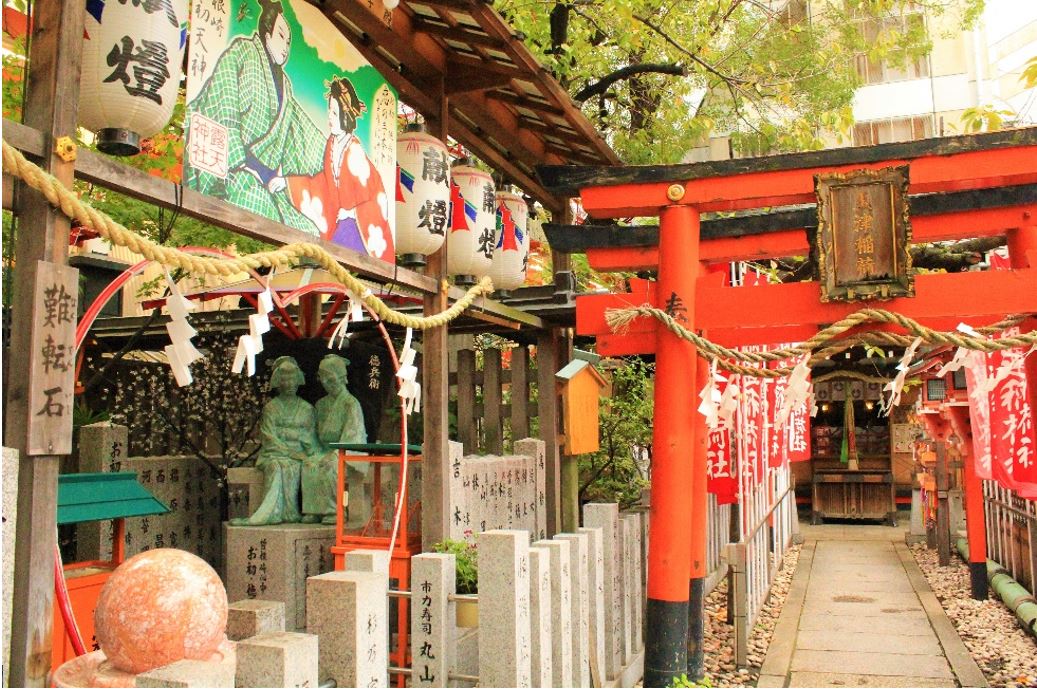

曽根崎心中の舞台!「露天神社」(お初天神)

写真:沢木直太郎

実際に起きた大阪の心中事件をもとに、ドラマ化したのが作家の近松門左衛門です。代表作の「曽根崎心中」は多くの人々の涙を誘い、舞台となった大阪の「露天神社(お初天神)」(写真)は今、“恋の聖地”“良縁・縁結び・恋愛成就”のパワースポットとして女性に人気のスポットになっています。

大阪ゆかりの文人たちの聖地

写真:沢木直太郎

ご紹介した飛田新地の「鯛よし百番」ですが、この場所は大阪にゆかりのある文人たちの聖地になっています。文学賞を受賞したり、小説や詩を出版したりすると、大正時代の遊廓建築の料亭で祝賀会が開かれます。

文学を志すのであれば、闇に光をあてなさい

写真:沢木直太郎

このパーティーの席で私は、ある作家先生から、「文学を志すのであれば、闇に光をあてなさい」と教えられたことがあります。その作家先生はもうお亡くなりになられました。私が書いた小説を、多くの若い女性が非難するなかで、唯一、文学作品としての価値を見いだしてくれた先生でした。

炎上騒ぎ!TVアニメの『鬼滅の刃』遊郭編

写真:沢木直太郎

「子供にどう説明する」と炎上騒ぎにもなった「TVアニメの『鬼滅の刃』遊郭編」。内容が遊廓(性風俗、売春)だけに、SNSなどネット上で「遊郭を子供にどう説明すればいいのか」「遊郭は子供に悪影響」「女性蔑視」などの意見が起こりました。

闇に駆け出した二人のように

写真:沢木直太郎

性という文字は、「心を生む」「心を生かす」「心で生きる」とも読めます。どんな作品であっても、題材が遊廓や性風俗であっても、心を生み、心を生かし、心で生きる力が宿っていれば、手を取りあって闇に駆け出した二人のように、あらゆる非難を越えて、永遠の恋を未来に成就させることになるでしょう。

タイの松山千春!旅立ちのトリップラー 沢木直太郎

最新記事 by タイの松山千春!旅立ちのトリップラー 沢木直太郎 (全て見る)

- 呪い祟りと凄いご利益!平将門の首塚は日本最強の心霊パワースポット!参拝方法・場所・アクセスは? - 2021年12月10日

- 怖いほどの効果!京都の縁切り神社、安井金毘羅宮のアクセスと絵馬・形代の書き方 - 2021年7月9日

- 岩石,神社,汽車,遊廓!奈良-大阪で『鬼滅の刃』聖地巡礼アニメ旅 - 2021年6月18日